Zentrum für Politische Schönheit & Otto Muehl:

Werkschau am Täterort

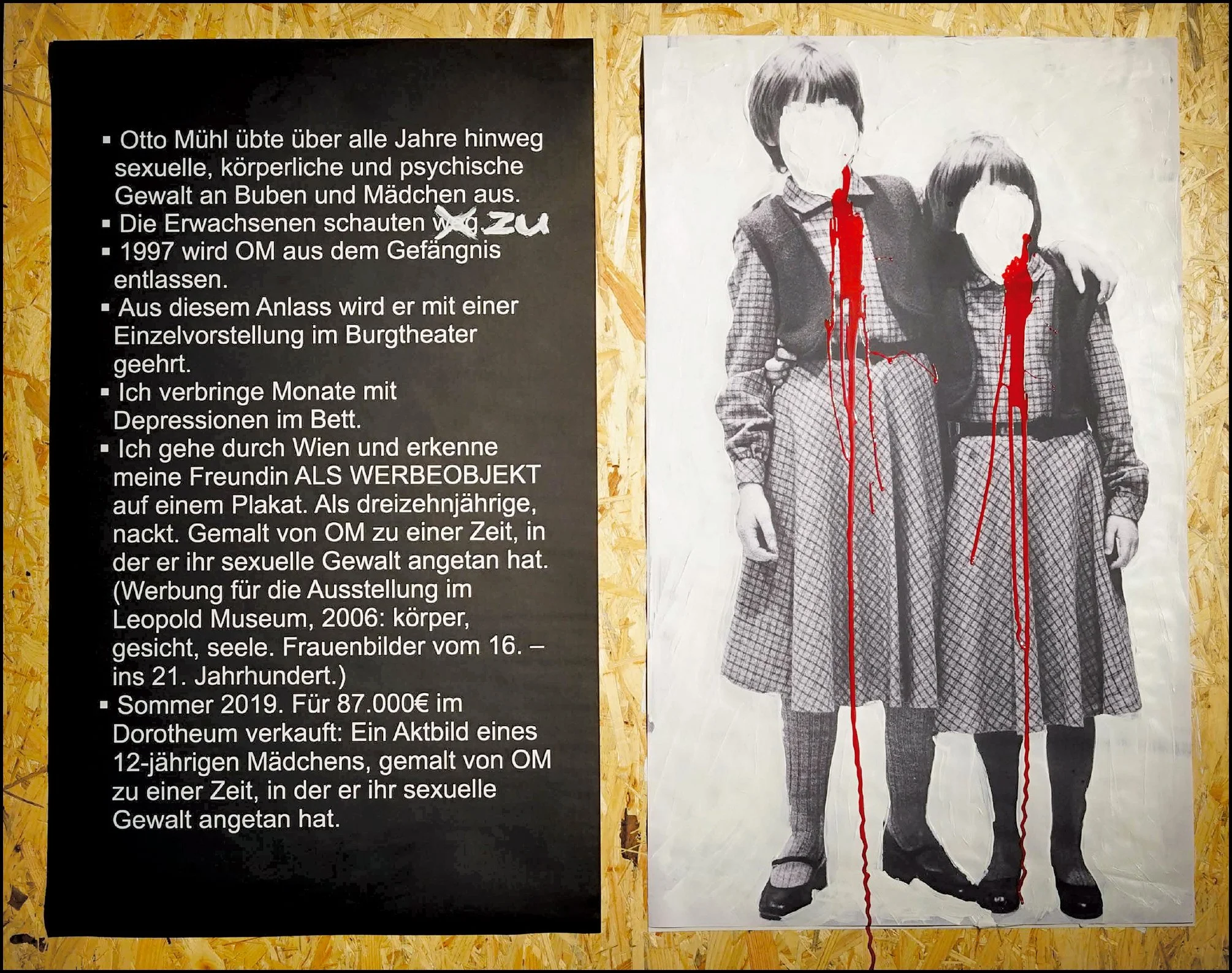

Ein Bild aus dem künstlerischen Eingriff der Gruppe "Mathilda" während der Ausstellung "Otto Muehl, Arbeiten 1955-2013", die 2019 in der Galerie am Friedrichshof stattfand.

Der Künstler Otto Muehl missbrauchte in seiner Kommune im Burgenland viele Kinder und Erwachsene. Das Zentrum für Politische Schönheit hat trotzdem über zwei Jahre seine Werkschau am Ort der Verbrechen geplant – gegen den Rat der Missbrauchsopfer.

"Wie Sie vielleicht wissen, gilt Otto Muehl bei uns im Haus als eine Art Säulenheiliger. Wir brauchen – immer – vor allem Geld. Wir bieten dafür die radikalste politische Kunst, die es derzeit gibt." Das schreibt Philipp Ruch, Gründer und Kopf des Zentrums für Politische Schönheit (ZPS), im Zuge der Kontaktaufnahme mit dem Nachlassverwalter des Aktionskünstlers Otto Muehl.

Es geht um die Organisation einer Werkschau des ZPS am Friedrichshof, dem Ort, an dem der 2013 gestorbene Muehl seine Kommune betrieb und sich des vielfachen sexuellen Missbrauchs und der Vergewaltigung von Kindern und Jugendlichen strafbar machte. Sieben Jahre saß Muehl, einer der Begründer des Wiener Aktionismus, deswegen hinter Gittern.

Hier, im österreichischen Burgenland, betreibt der Nachlassverwalter – sein Name ist Hubert Klocker – heute eine Galerie, in der Werke von Otto Muehl verkauft werden.

Zwei Jahre hält das ZPS an den Plänen fest

Bald nach dem ersten Kontakt zwischen Ruch und dem Nachlassverwalter beginnen die Planungen für die ZPS-Werkschau auf dem Friedrichshof. Mindestens zwei Jahre lang, von September 2019 bis Sommer 2021, hält das Zentrum für Politische Schönheit an dem Projekt fest.

Als Deutschlandfunk Kultur Philipp Ruch mit der Frage konfrontiert, warum für ihn eine Werkschau am Täterort Friedrichshof überhaupt denkbar war, schreibt er, das Angebot sei sehr lukrativ gewesen. Mit dem Werk Otto Muehls habe er sich gar nicht wirklich beschäftigt. Otto Muehl habe er vor der Ausstellungsidee „noch nicht einmal gekannt“.

Drastische Performances

Der Wiener Aktionskünstler Otto Muehl schockiert sein Publikum in den 60er-Jahren mit fäkalien- und blutreichen Inszenierungen. Anfang der 1970er dann steigt Otto Muehl aus dem Kunstbetrieb und seinem bürgerlichen Leben aus und gründet eine Kommune. Seine antibürgerlichen Methoden dienen jedoch mehr und mehr dazu, die im Schnitt 25 Jahre jüngeren Kommunardinnen psychologisch zu manipulieren und sexualisierte Gewalttaten zu begehen, auch an minderjährigen BewohnerInnen.

In drastischen Performances will Muehl sowohl mit gesellschaftlichen Tabus als auch mit dem herkömmlichen Kunstbegriff radikal brechen. So enthauptet Muehl bei einer Performance während des Geschlechtsakts mit einer Co-Darstellerin eine lebendige Gans, um anschließend den blutenden Stumpf der Gans in ihre Vagina einzuführen. Muehl, der sich zur gleichen Zeit als Therapeut anzusehen beginnt, tituliert solche Auftritte als „eine neue Form der Gruppentherapie“ und als „die Revolution der Wirklichkeit“.

Auf dem ehemaligen Gutshof Friedrichshof soll ein neues Gesellschaftsmodel entstehen. Mit Muehls sogenannter „Aktionsanalyse“, die verschiedene Therapieansätze mit Ausdrucksformen seiner eigenen Aktionskunst verknüpft, soll der „Kleinfamilienmensch“ den Kommunardinnen ausgetrieben werden. Das Kommunenleben selbst wird von Muehl zum Kunstwerk erklärt.

Viele kritische Stimmen

Dabei gibt es durchaus kritische Stimmen, außerhalb und innerhalb des ZPS: Als die Mitglieder der Gruppe „Mathilda“ vom Ausstellungsprojekt auf dem Friedrichshof erfahren, kontaktieren sie das ZPS. In der Gruppe haben sich ehemalige Kommunard*innen zusammengetan, um den Kunstmarkt für Muehls Bildmotive und die Entstehungsgeschichten dahinter zu sensibilisieren. Denn zahlreiche Muehl-Gemälde, die in Museen oder auf Werbeplakate gelangten, bilden Missbrauchsopfer ab.

Zarah Gutsch ist Mitglied von „Mathilda“ und erinnert sich an die Reaktion des Zentrums: „So wirklich bewusst, worauf sie sich da eigentlich einlassen, ist ihnen erst geworden, als wir dann aufgetaucht sind. Bis dahin war aber die Produktionsplanung weit fortgeschritten, der Katalog war schon in Arbeit, es war schon Geld investiert worden. Sie standen dann natürlich unter Zugzwang.“

„Es war schon Geld investiert worden“

Aber auch im Inneren des ZPS kommen Zweifel auf. Daria Lange ist zur Zeit der Ausstellungsplanung Mitarbeiterin des ZPS. Sie recherchiert zu Muehl und dem Friedrichshof und beginnt, die Werkschauplanung anzuzweifeln: „Es geht ja komplett gegen die Mission von politischer Schönheit oder moralischen Werten.“ Von den anderen ZPS-Mitarbeiter*innen wird ihr mitgeteilt, dass die Ex-Kommunard*innen von „Mathilda“ die Ausstellung begrüßen würden. Doch das kann Daria Lange nicht recht glauben.

Sie konfrontiert ihre Kolleg*innen mit ihren Erkenntnissen, stößt aber auf Ablehnung. „Ich hatte das Gefühl, Kritik zu äußern, war falsch und war wie ein Vertrauensmissbrauch.“ Aufgrund dieser Zurückweisung von Widerspruch kündigt sie ihre Mitarbeit beim ZPS.

Um die Werkschau auf dem Friedrichshof dennoch zu legitimieren, versucht das ZPS in der Folge, die Gruppe „Mathilda“ ins Boot zu holen. Die früheren Mitglieder von Muehls Kommune und Opfer seiner Taten lehnen dies ab: „Wir können nicht euer moralisches Alibi sein, denn dann würden wir uns wieder instrumentalisieren lassen.“ Die Ex-Kommunard*innenden hoffen, dass das ZPS den Plan einer Werkschau auf dem Friedrichshof fallen lässt.

Drastisch provokative Aktionen

Das Zentrum für Politische Schönheit ist mit drastischen provokativen Aktionen im öffentlichen Raum bekannt geworden: ein nachgebautes Holocaust-Mahnmal vor dem Wohnhaus des AfD-Hardliners Björn Höcke, die angekündigte Verfütterung von Flüchtlingen an Tiger, Asche von NS-Opfern vor dem Reichstag. Ziel war und ist, die deutsche Öffentlichkeit durch drastische Aktionen mit dem Widerspruch zwischen den eigenen humanistischen Maßstäben und den vielfach antihumanen Zuständen zu konfrontieren, die das ZPS identifiziert. Sinn der ZPS-Aktionen sind rechtliche und geschmackliche Grenzüberschreitungen im Dienste einer humanistischen Ethik ohne Kompromisse und mit allen Mitteln.

„Kunst hört da auf, wo Gewalt beginnt“

Doch das ZPS hat andere Vorstellungen: Man will die Distanzierung von Otto Muehl mit einem Text zu seinen Verbrechen kenntlich machen, der in der Ausstellung zu sehen sein soll. Das Ausstellungsprojekt selbst soll zu einem Akt der Aufarbeitung deklariert werden. Nachdem Philipp Ruch, der Gründer und Kopf des ZPS, ein Interview zur Sache wiederholt abgelehnt hat, erklärt er in einem Statement zu Muehls pädophilen Taten: „Kritische Aufarbeitung muss unserer Meinung nach nicht nur zugelassen, sondern aktiv vom Friedrichshof als Institution vorangetrieben werden. Das ist die Pflicht, die mit einer Stätte der Schuld einhergeht. Das ZPS stellt hier aus, um einen Beitrag zu leisten.“

„Wow, das ist eine Behauptung“, reagiert Zahra Gutsch von „Mathilda“ auf die Sprachaufnahme. „Es ist interessant, weil wir diesen Text nie erhalten haben. Das wäre schon mal ein interessanter Schritt auf uns zu gewesen. Es ist genau das, was wir an sie in unserer ersten Email geschrieben haben. Aber dass in der Ausstellung selbst das Problem liegt, diese Einsicht gab es nie. Da hilft dann auch so ein Statement am Ende nichts.“

Am Ende scheitert das Ausstellungsprojekt, an dem das ZPS zuvor zwei Jahre lang gearbeitet und gegen Widerstände festgehalten hat. Laut Philipp Ruch habe der Nachlassverwalter Muehls darauf bestanden, das letzte Wort bei den Ausstellungstexten zu behalten – vor allem beim besagten einordnenden Text zu Otto Muehl.

In einem Interview von 2021 sagt Philipp Ruch: „Kunst hört da auf, wo Gewalt beginnt.“ Am Friedrichshof aber gingen Kunst und Gewalt eine verbrecherische Symbiose ein. Eine Trennung der beiden war und ist an diesem Ort unmöglich.

Zarah Gutsch von der Gruppe „Mathilda“ sieht die Aktionskunst und ihre Grenzüberschreitungen auch generell kritisch, auch die des Zentrums für politische Schönheit. Es gebe immer wieder Aktionen, „wo selbst die Opfergruppen selbst gesagt haben, so möchten wir das nicht“.